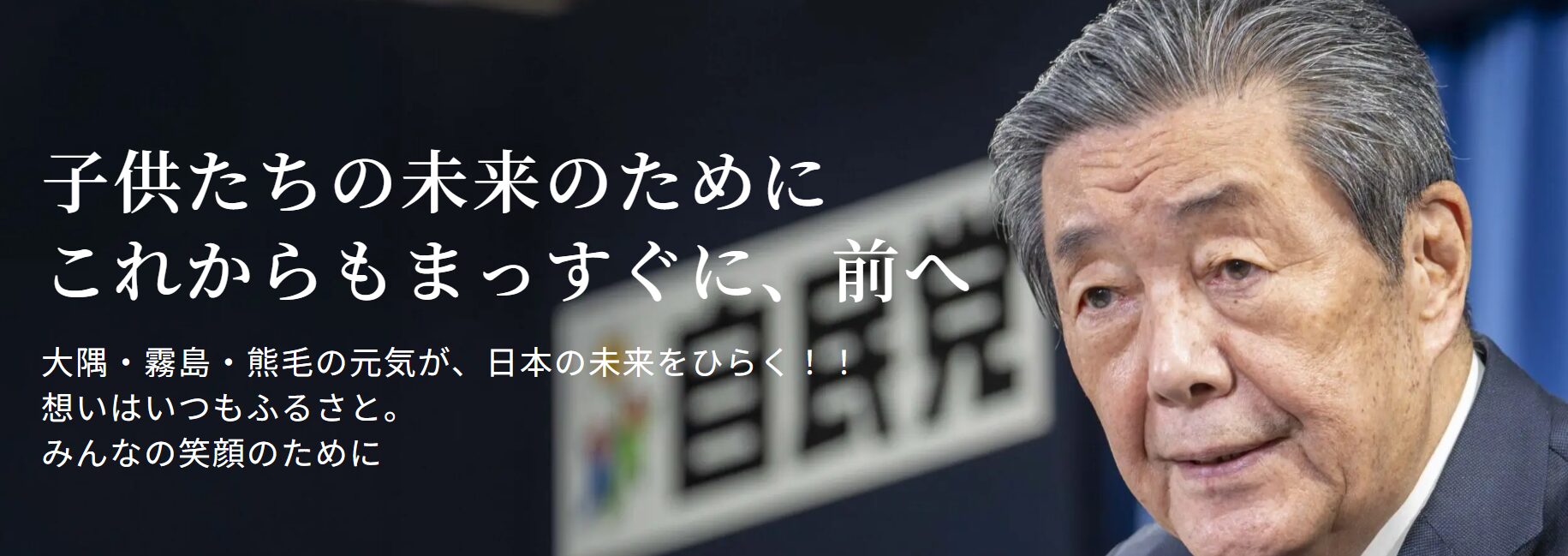

日本の政治情勢が急激に変化する中、自民党の森山裕幹事長による消費税に関する発言が大きな波紋を呼んでいます。

物価高騰に苦しむ国民が消費税減税を求める声を強める一方で、「消費税を守ることが国民を守ることにつながる。政治生命をかけて維持していく」という発言は、庶民感覚との大きなギャップを露呈しました。

この発言を受け、SNSなどで大きな反発が起きています。

森山幹事長「消費税守り抜く」 参院選へ野党に対抗(共同通信)

森山幹事長の発言内容と政治的立場

6月14日、自民党の森山裕幹事長(80)が地元・鹿児島県内で開催された党県連定期大会で行った消費税に関する発言は、政治の世界に衝撃を与えました。この発言は彼の一貫した財政規律派としての姿勢を反映しています。

森山幹事長は1945年生まれの80歳であり、長年にわたって財政政策に関わってきた経験を持ちます。彼の政治信念は、社会保障制度の維持と財政健全性の確保に重点を置いたものです。とはいえ、現在の経済情勢における国民の生活実感との乖離は否定できません。

さらに注目すべきは、野党などが掲げる消費税率引き下げ論について「政治生命を懸けて、この問題に対応したい」と強い姿勢を示している点です。これは単なる政策論争ではなく、来る参院選に向けた政治的戦略の表明でもあります。

実際、消費税減税を主張する野党について「政権を奪還するために甘い話がある。国家運営を左右することがあってはならない」と批判的な見解を示しており、政治的対立の構図が鮮明になっています。

「森山辞めろ」SNSで爆発する国民の怒り!批判の声が止まらない理由

ネット上での反応は予想以上に激しいものでした。ネット上では19日「消費税を守る」が一時トレンドワード入りし、国民の関心の高さを物語っています。

批判の声は多岐にわたります。「完全なる老害」「国民を守るのではなく税金を守る自民党」など批判が相次いでいる状況は、単なる政策批判を超えた感情的な反発を示しています。ふと気づけば、政治家の発言一つがこれほどの社会的反響を呼ぶ時代になったのです。

この現象の背景には、物価高騰による生活苦があります。消費者物価指数の上昇が続く中、家計の負担は確実に増加しており、国民の間では消費税減税への期待が高まっていました。それだけに、真逆とも言える発言への反発は自然な流れでしょう。

さて、興味深いのは立憲民主党の原口衆議院議員が投稿した森山幹事長への怒りのポストにも表れている通り、野党政治家も積極的にこの問題を政治的争点として活用している点です。政治的対立の激化は避けられない状況となっています。

消費税政策の現実と経済専門家の見解

消費税をめぐる議論は、感情論だけでは解決できない複雑な側面を持っています。実のところ、経済学者の間でも見解は分かれているのが実情です。

経済学者の85%「消費税減税は不適切。インフレを加速させる懸念がある」という調査結果が示す通り、専門家の多くは一時的な消費税減税に慎重な姿勢を示しています。この数値は無視できない重要性を持ちます。

計算の根拠を見てみましょう。5月16〜20日に経済学者47人に尋ねたところ、「全くそう思わない」(28%)「そう思わない」(57%)の割合が計85%だったとあります。つまり、47人中40人(28% + 57% = 85%、47 × 0.85 = 39.95 ≒ 40人)が消費税減税に否定的な見解を示したことになります。

それでも、国民の生活実感は別次元の問題です。理論と現実の間には大きな溝があり、この溝を埋めることが政治の役割でもあります。森山幹事長の発言は、この溝の存在を改めて浮き彫りにしたと言えるでしょう。

党内でも分裂!自民党議員の本音とは

自民党内部でも、消費税政策に関する意見は一枚岩ではありません。参院自民党の8割、消費税減税を要望 森山幹事長に伝達という事実は、党内の複雑な状況を物語っています。

この数字は非常に示唆的です。参議院自民党議員の8割が消費税減税を求めているということは、幹事長の方針と現場議員の認識に大きな隔たりがあることを意味します。民主主義の原理から考えれば、現場の声により敏感でなければならないはずです。

さらに深刻なのは、「消費税を下げる公約は、どんなことがあってもできない」という断言的な発言です。この硬直的な姿勢は、政治的柔軟性の欠如を印象づけてしまいます。

党内の意見対立は、来る参院選に向けて自民党の戦略に影響を与える可能性があります。有権者は政党の一体性を重視する傾向があり、内部分裂は選挙戦略上のリスクとなりかねません。

参院選への影響と政治的計算

夏の参院選は消費税の扱いが争点になるという森山幹事長の指摘は的確です。この問題は単なる政策論争を超え、政権の命運を左右する重要な政治的イシューとなっています。

選挙戦略の観点から見ると、消費税問題は諸刃の剣です。一方では財政規律を重視する有権者の支持を得られる可能性がありますが、他方では生活苦に直面する多くの国民の反発を招くリスクもあります。

政治的計算として考えれば、「もし敗れることがあれば大変だ。政治生命をかけ、この問題に対応したい」という発言は、この問題の重要性を認識していることの表れでもあります。ただし、その認識が適切な政策対応につながるかは別問題です。

実際のところ、世論調査の動向や選挙結果が、この政策論争の行方を決定する最終的な要因となるでしょう。民主主義においては、最終的に有権者の判断が政策の方向性を決定するのです。

世代間格差と政治的対立の深層

80歳の森山幹事長の発言に対する反発には、世代間の価値観の違いも色濃く反映されています。「完全なる老害」という批判の背景には、単なる政策論争を超えた世代間対立の要素が含まれています。

高度経済成長期を経験した世代の政治家と、長期デフレや経済停滞を経験してきた若い世代との間には、経済政策に対する根本的な認識の違いがあります。前者は財政規律と長期的安定を重視し、後者は即効性のある経済対策を求める傾向があります。

さて、この世代間格差は政治参加の形態にも影響を与えています。SNSを通じた政治的発言や世論形成は、主に若い世代が主導しており、従来の政治的コミュニケーションとは異なる動学を生み出しています。

それでも、世代間の対立を煽るだけでは建設的な解決策は生まれません。異なる世代の経験と知見を統合し、より包括的な政策議論を展開することが求められています。

未来への提言と建設的な政治対話の必要性

この論争から学ぶべき教訓は明確です。政治家は理論的正しさだけでなく、国民の生活実感により深く寄り添う必要があります。同時に、国民も感情的な批判だけでなく、建設的な政策議論に参加する責任があります。

消費税問題の解決には、短期的な生活支援と長期的な財政健全性の両立が不可欠でしょう。一時的な減税と構造的な税制改革を組み合わせた包括的なアプローチが求められています。

政治の未来は、世代を超えた対話と相互理解にかかっています。森山幹事長のような経験豊富な政治家の知見と、若い世代の新鮮な視点を融合させることで、より良い政策が生まれるはずです。

私たちは今、日本の政治の転換点に立っています。この機会を建設的な変革のきっかけとするか、それとも対立の深化を許すかは、政治家だけでなく、一人一人の国民の選択にかかっているのです。真の民主主義は、多様な意見を尊重しながら、共通の利益を追求する営みなのですから。