4700万年前、現在のインド付近には体長が推定15m以上にもなる巨大なヘビが生息していたそうです。

この巨大な生物の学名は、発見された国とヒンズー教の神シヴァの首に巻き付いていたナーガラージャ(神話上の蛇の王)にちなんで、ヴァースキ・インディクス(Vasuki Indicus)と名付けられました。

インドの巨大ヘビ「ヴァースキ」、化石発見は2005年

https://www.nature.com/srep/

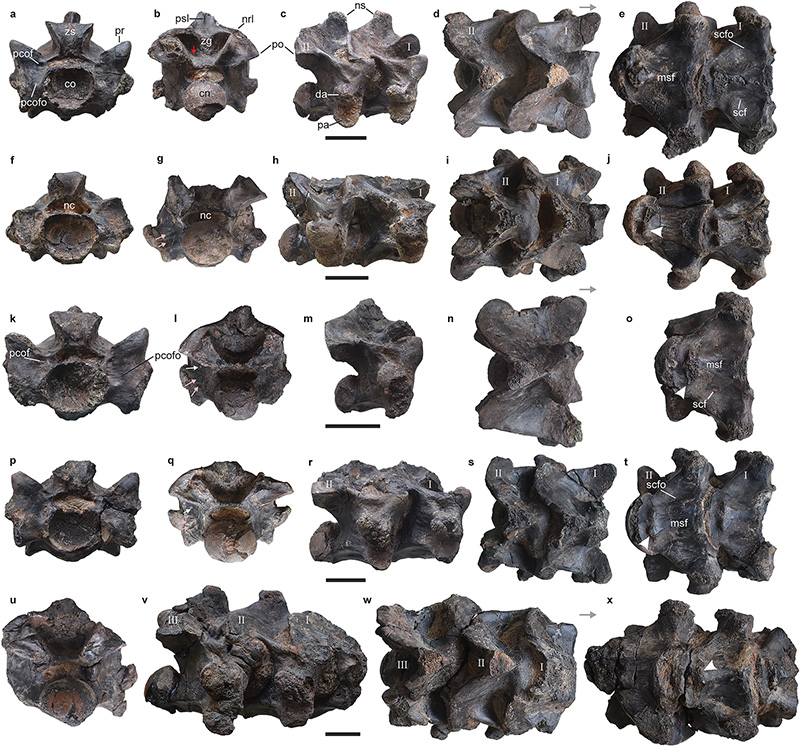

インド西部グジャラート州の炭鉱で2005年に発見された27個の化石化した椎骨(ついこつ)。

それら椎骨の中には、互いにつながっているものもあったようです。

椎骨の大きさに基づき2つの異なる計算方法で導き出したのは、このヘビは体長が10.9メートル(36フィート)から15.2メートル(50フィート)で、幅広く円筒形の体を持っていたということでした。

当初、研究チームは骨が古代のワニのような生物のものだと考えていたそうです。

2023年の研究の初期段階で研究者らが化石から堆積物を取り除いて初めて、彼らは「非常に大きなヘビの残骸を見ている」ことに気づいたと、述べられています。

絶滅した最大のヘビ種ティタノボアに匹敵する大きさだったと想像されていますが、どちらも完全に揃った骨格があるわけではないため、体長はあくまでも推定値のようです。

ヘビが巨大に育つ環境とは

ヘビは変温動物であり、生き残るためには一定以上の気温が必要です。

ヘビの大きさは気候の温暖さによって決まるといえます。

周囲の気温が高ければヴァースキの体温と代謝率も上昇し、結果としてこれほど大きく成長できたと考えられています。

研究チームは、現生のヘビの大きさや代謝、現在の気温に関する情報に基づき、ヴァースキは年間平均気温が28度(華氏82度)の温暖な熱帯気候に生息していたと推測しています。

そしてこのヘビは沿岸の沼地や湿地に生息していたようです。

ヴァースキの化石となった岩石から採取された化石には、エイ、硬骨魚類(ナマズ)、カメ、ワニ類、さらには原始的なクジラも含まれているそうです。

ヴァースキはこれらのうちいくつかを捕食していたのではないかと想像できます。

いやいや、実在したナーガラージャでしょ

インド神話には神聖な蛇や蛇人「ナーガ」を統べる王として複数の「ナーガラージャ」が登場します。

もちろん神話なのでナーガやナーガラージャが実在したという話ではありませんが、元となった事実が存在しているはずです。

4700万年前というともちろん人類は存在していません。

ですが、今回話題になった「ヴァースキ・インディクス」がどこかで人類の祖先と接触していたとしたら…

畏敬の念をこめて「ナーガ」や「ナーガラージャ」として語り継がれることになるかもしれませんね。

でも絶対に出会いたくありませんよね、15mのヘビなんて。